▼ 【4-11】ホリデイ・シーズン1

- 2006年12月の出来事。弁護士と探偵、へたれ記者と双子の迎える二度目のクリスマスが近づいて来る。

- 番外編【ex8】桑港悪夢狩り紀行(前編)、【ex8】桑港悪夢狩り紀行(後編)とのクロスオーバーエピソード。

- それぞれ関連のある部分にリンクが張ってあります。一見何事もないように見える事の後ろに何が潜んでいたのか。ここでの約束はその後どうなったのか? 気になったら、ぽこっとクリックしてみてください。

【attention!】

- タイトルに★の入った章は男性同士の恋愛、性行為を連想させる記述を含みます。苦手な方は閲覧をお控えください。

- 目安として★★は「CSIベガス、マイアミ、NYのゲイ描写がOKな人なら」読めるレベル、とお考えください。

★ キスシーン有り。 ★★ キスシーン有り。直接的な行為の表現はありませんが男性同士の性行為を思わせる記述が有ります。

記事リスト

- 【4-11-0】登場人物紹介 (2009-07-03)

- 【4-11-1】エビの記憶 (2009-07-03)

- 【4-11-2】もみの木と子猫1 (2009-07-03)

- 【4-11-3】もみの木と子猫2 (2009-07-03)

- 【4-11-4】お客様を迎える準備 (2009-07-03)

- 【4-11-5】★★闇より暗い夢に迷い (2009-07-03)

- 【4-11-6】★闇を照らす灯火 (2009-07-03)

- 【4-11-7】王子さまお城を作る (2009-07-03)

▼ 【4-11-0】登場人物紹介

- より詳しい人物紹介はこちらをご覧下さい。

【シエン・セーブル/Sien-Sable】

不思議な力を持つ双子の片割れ。17歳。

外見はオティアとほぼ同じ。

オティアより穏やかだが、臆病でもろい所がある。

笑顔を絶やさない穏やかで聞き分けの良い子。

そんな仮面を脱ぎ捨てて、ようやく本当の顔を見せるようになった。

たとえそれが沈んだ無表情でも。微笑みが消えても。

コーヒースタンドで出会った「エビの人」がちょっと気になる。

【オティア・セーブル/Otir-Sable 】

不思議な力を持つ双子の片割れ。17歳。

ややくすんだ金髪、紫の瞳、身長170cm、やせ形。

極度の人間不信だがヒウェルに心を開きつつあった。

一時期空気扱いしていたがそれも気になる心の裏返し。

とうとう想いを受け入れたがその一方で双子の兄弟と生まれてはじめての大げんかが勃発。

ポーカーフェイスの裏側で揺れ動く心はいまだに安らげない。

クリスマスを前に少しずつ何者かが心の闇に忍び寄る。

【ヒウェル・メイリール/Hywel-Maelwys】

フリーの記者。26歳。

黒髪、アンバーアイ、身長180cm、細身(と言うか貧弱)

フレーム小さめの眼鏡着用。適度にスレたこずるい小悪党。

オティアへの想いがようやく通じるが、それはすなわちシエンの失恋でもあり…。

自他ともに認めるへたれ。オティアの飼い猫オーレに見下されている。

【レオンハルト・ローゼンベルク/Leonhard-Rosenberg】

通称レオン

弁護士。ヒウェルとは高校時代からの友人。26歳。

ライトブラウンの髪と瞳、身長180cm、着やせするタイプで意外と筋肉質。

一見、温厚そうな美人さん、実は腹黒。実家は金持ちだが家族への情は薄い。

ディフの旦那で双子の『ぱぱ』。

最近忙しくて出張が増えた。もうすぐ誕生日。

【ディフォレスト・マクラウド/Deforest-Macleod】

通称ディフ、もしくはマックス。

元警察官、今は私立探偵。ヒウェルとは高校時代からの友人。26歳。

ゆるくウェーブのかかった赤毛、ヘーゼルブラウンの瞳、身長180cm、肩幅やや広め。

裏表のない直情家、世話好きでおせっかいな熱血漢、時々天然。

レオンの嫁で双子の『まま』。

多感な子どもたちを抱えて悩みは尽きない。

かつての親友に誘拐、監禁された時の記憶を何者かに故意に呼び覚まされる。

【オーレ/Oule】

四話めにしてようやく本編に登場したオティアの飼い猫。

白毛に青い瞳、左のお腹にすこしゆがんだカフェオーレ色の丸いぶちがある。

最愛の『おうじさま』=オティアを守る天下無敵のお姫様。

趣味はフリークライミングとトレッキング(いずれも室内)、好物はエビ。

エドワーズ古書店の看板猫リズの末娘。

【アレックス/Alex-J-Owen】

レオンの秘書。もともとは執事をしていた。

有能。万能。41歳。

灰色の髪に空色の瞳、故郷には両親と弟がいる。

20歳の時からずっとレオンぼっちゃま一筋の人生。

今はレオンさまと奥様と双子のために、そして愛する妻と子のためにがんばる。

【ソフィア/Sophia-Owen】

アレックスの妻。

鹿の子色のくるくるカールした短い髪に濃いかっ色の瞳。30才。

最初の夫は交通事故で亡くなり、アレックスと再婚した。

イースト菌を自在に操るパン屋の看板娘。

【ディーン/Dean-Owen】

ソフィアの息子。アレックスは義父にあたる。

鳶色の髪に濃い茶色の瞳、物怖じしない3歳児。

最近の趣味はおえかき。

クレヨンとらくがき帳を持ち歩いているらしい。

【エリック/Hans-Eric-Svensson】

シスコ市警の科学捜査官。ディフの警官時代の後輩、23歳。

ライトブロンド、瞳は青緑色、身長186cm。

金属フレームの眼鏡着用。

クリスマスも関係なく激務に明け暮れる。

デンマークからの移民を祖父に持つ誇り高きバイキングの末裔。

好物はエビ。毎日食べても飽きない。

次へ→【4-11-1】エビの記憶

▼ 【4-11-1】エビの記憶

昼時のコーヒースタンドはやはり混み合っていた。

それでも自分一人が潜り込むすき間はある。どうせそれほど長居するつもりもない。ランチをとったらすぐ出るだけ。

何を食べようかな……。

シエンはかがみ込んでガラスケースの中をのぞき込んだ。

さすがにホットビスケットはもう試す気にはなれなかった。

積極的に『これを食べたい!』ってものがある訳じゃない。何を食べても一緒だし、何を選んでも代わり映えはしない。適当に決めてしまおう。

「……あ」

結局、小エビのサンドイッチとカフェラテの小を選んだ。薄紙に包まれたサンドイッチは手元に来たのを見るとけっこうな大きさがあった。

ちょっぴり不安になる。

(これ、全部食べられるかな)

ラテの紙コップは赤と緑のクリスマス限定カラー……月が変ってから、いつもこれだ。

十二月に入って二週めの木曜日。

街の中はすっかりクリスマス一色に染まっていた。

店のBGMもクリスマスソングばかりが延々とローテーション。知っているものもあれば、こんな歌もあったんだと初めて知るものもあったが、歌詞の中に「サンタクロース」か「トナカイ」「クリスマス」「雪」「プレゼント」……必ず一度は登場するから、やはりクリスマスの歌なんだなとわかる。

ガラス窓には雪のようなスプレーでトナカイやサンタクロース、十字架に靴下、ベル、クリスマスツリーとお決まりのモチーフがペイントされていた。

何故、クリスマスと言えば雪なんだろう? 実際にはカリフォルニアには滅多に雪なんか降らないのに。

通りに並ぶ店もそろって『クリスマスの贈り物』を売るのに余念がない。

ディスプレイも、店員の言葉も、表情も、これみよがしに、声高らかに主張している。

『さあ、プレゼントを買いましょう』

『何てったってクリスマス! クリスマスですよ!』

シエンは小さくため息をつき、サンドイッチを口に入れた。密度の高いしっかりしたパンの間で、ぷちっと小エビが弾ける。

海の香りと、塩味と、マヨネーズのまろやかな酸味が口の中に広がった。

エビの香りが記憶を呼び覚ます。

感謝祭明けの週末、相席した、背の高い若い男。白っぽいコートが白衣のようだった。明るい金髪、青緑の瞳。かけてる眼鏡はすっきりと小さめの金属フレーム。ヒウェルがかけているのとは、微妙に感じがちがっていた。

『それ……エビ?』

『うん、いつもエビ』

『飽きない?』

『全然。好きだし』

穏やかに話す人だった。

濁音が強く、Rが内側にこもる少し変わった発音をしていた。良く言えば穏やか、悪く言えばもごもご。でも声は滑らかで耳に心地よい。

決して声音を跳ね上げず、聞いていて思考の邪魔にならない。必要なことだけを伝えて、無闇にこちらの意識に割り込こまない。自分の都合を押し付けて来ない。

適度な距離を保って話しかけて来る、うるさくない人。

だけどそれは計算して「ここのラインまでなら大丈夫かな」と見計らった上での結果だ。

レオンやヒウェルとは違う。もちろん、ディフとも。

今まで自分の周りにはいなかったタイプだ。

微妙に計算しているのが透けて見えるから、距離がとりにくい。とまどってしまう。

どうやって対応したらいいんだろう?

だれに対しても、こんな感じなんだろうか。適度に親しく、必要以上にかまわない。ある意味、そっけない。

けれど、今の自分にとってはそれぐらいの方が一緒に居て楽。彼も多分そのことを知っている。何となくそんな気がした。

自分と相席になったのも、単に座る場所がなかったからだ。食事の間、暇だから話を合わせていただけ。他の『友だち』と似たり寄ったりだ。

一回、一緒にコーヒーを飲んで、それでおしまい。

そのつもりで名前も聞かずに別れた。

けれども夜、不穏な男たちにからまれそうになった時。恐怖に身がすくみ、叫ぶこともできずにいた自分を助けてくれた。

夜の闇の中、ほの白く浮かぶ明るい色のコートを羽織った背中を見ながら、思った。

「この人、ちょっぴりディフに似てる?」と。

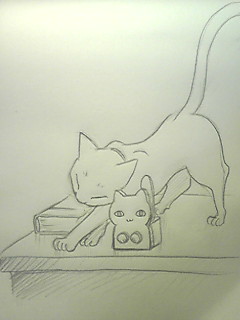

illustrated by Kasuri

(変だな……体格も、髪の色も、声も全然違うのに。多分、性格も)

ディフは人との距離を計算したりなんかしない。自分が火傷をしてもためらわずに火の中に手をつっこんでくる。あんなに怖い目に遭った後も、変わらずに……。

「あれ?」

かさり、と薄紙が指先に触れる。考えている間に、サンドイッチは残らずシエンの胃の中におさまっていた。

いつのまに食べちゃったんだろう?

くしゃっと紙をまるめて空になった紙コップをまとめてダストボックスに放り込む。

ラテもエビもおしまい。あの人とも、もう会うこともない。多分。

でも……。

舌の上にわずかに残るエビの記憶が、何故か消えない。

苦くて、濃くて、ミルクをたっぷり入れたコーヒーを飲んだはずなのに。どうしてだろう?

ガラスのドアを潜り、外に出る。冷たい風が吹き付けてきた。目に見えない分厚い壁が、どっと顔にぶつかってくる。

押しのけて前に進んだ。

今日は暇つぶしをする必要はない。ちゃんと目的があるから。買いたいものがあるから。

だけど、どこに売っているのかよくわからない。施設にいた頃はほとんど外に買い物に行くチャンスなんかなかったし、セーブルのパパやママと一緒に居た頃はまだ1人で買い物に行けるような年齢でもなかった。

レオンのマンションで暮らすようになってからは、いつもディフかアレックスが一緒。

はたと立ち止まる。

たった1人で買い物をするのはこれが初めてなんだ……。

にぎやかな音と色のあふれるクリスマスの街の中、ぽつんと立ち尽くす。自分だけモノクロになってしまったような気がした。

しっかりしなきゃ。ケーブルカーの乗車券や、昼に食べる軽い食事、紙コップのコーヒーだって買い物じゃないか。

1人でやろうって決めたんだ。

でも。

もしも今、オティアが一緒だったら。ディフが隣に居てくれたら。アレックスが居てくれたら。こんな風に途方にくれることはない。

(……だめだな、俺って)

はあっとため息をつく。

くっとコートの胸元をつかむと、シエンは再び歩き出した。

探しているのはカード1枚。クリスマスに送るためのカードを1枚。

※ ※ ※ ※

感謝祭の週末以来、シエンが家に帰る時間は少しだけ早くなっていた。

十二月に入ってから、日没が早くなる一方で街はますます明るさを増していた。

ユニオンスクエアには巨大なクリスマスツリーが輝き、メイシーズデパートの壁には一面、四角い窓に区切られ、一つ一つの小窓(それでもかなりの大きさがあるのだが)にはクリスマスリースが下がっている。

街灯には緑のモミの木の枝がくくりつけられ、赤と白のロリポップやリンゴ、ベルにキャンディケーンにジンジャーマン(もちろんぜんぶ作り物)がぶらさげられ、星がとりつけられた。

どうやら、街灯そのものをクリスマスツリーに見立てているらしい。いつもの日常が一気にクリスマスカラーに塗り替えられ、だれもそれを不思議に思わない。

行き交う人の数も増えた。そして増えた通行人は、必ずしも品行方正な人間ばかりとは限らない。

またあんな風にからまれた時、助けてもらえる幸運に巡り会えるとは限らない。

それでも本宅の玄関から中に入ることはできなかった。

『お帰り』

どんなに遅く帰っても。たとえ約束を破った時もおだやかにほほ笑んで、出迎えてくれる人と正面から向き合うことは……。

たとえ帰り着く場所が、本宅の部屋だとしても。

だから、これまでと同じようにオティアの部屋の玄関から中に入る。

昨日の夜もそうだった。

足早にリビングを通り抜けようとして、ふとソファに座るオティアに目が吸い寄せられた。手に白いカードを持って、ほほ笑んでいた。普通の人には、ほとんどわからないくらいのかすかなほほ笑み。

それでもシエンにはわかった。オティアがとてもうれしそうにしてると。

オーレが膝の上でのびあがり、カードに顔をすり寄せ、熱心においをかいでいた。

テーブルの上の封筒には、きちんとした筆跡で書かれたEの字が並んでいた。

エドワード・エヴェン・エドワーズ。

このカードは、オーレの生まれた家から届いたんだ。だからオティアはこんなにうれしそうで……そして、ちょっぴり悩んでいる。

(どうやって返事を書けばいいんだろう?)

※ ※ ※ ※

何件か通りに面したお店をのぞいてみたけれど、店先に並んでいるクリスマスカードはどれもこれもにぎやかすぎる。

カートゥーンみたいな小人やサンタ、トナカイや天使が極彩色で描かれていて目がチカチカする。

やっと比較的おとなしいのを見つけたと思ったら、開いた瞬間、音楽が流れてきた。

却下。

これも、違う。オティアはこう言うの、好きじゃない。もっとシンプルなカードの方がいい。

Mr.エドワーズもきっとそう言うのの方が喜んでくれる。

まだ直接会ったことはないけれど、きっとそんな気がする。サリーからもらった本を包んでくれた人だもの。包み紙も、リボンも、すっきりと落ちついた色合いでまとめられていた。

昼休みの時間いっぱい、ぎりぎりまで歩き回った。けれど、オティアとMr.エドワーズ、二人の好みにぴったり合いそうなカードを見つけることはできなかった。

やれやれ。こんなにたくさんお店があるのに。所狭しとクリスマスグッズが並んでいるのに、欲しいものだけ見つからないなんて。

いつもは持て余す時間が、今は足りない。全然足りない。

あきらめて事務所に戻ろうとした時、それを見つけた。

「……あ」

値段を確かめる。うん、手持ちのお金で十分足りる。目的のものじゃないけれど、これはこれで、いい。

店員のお姉さんにラッピングしますかって言われたけれど、お断りして店を出た。

法律事務所に戻る前に、とことこと探偵事務所に入る。どっしりした木のデスクで新聞を読んでいたディフがちらっと顔をあげた。

ソファの上のオティアも読みかけの本を伏せ、こっちを見ている。

ちょっとの間見つめ返し、スチールのデスクの上にことり、と買ってきたものを置いた。

「にゃっ」

ぴーんとオーレが尻尾を立てる。

そのままシエンは何も言わずにとことこと事務所を出て、エレベーターに向かった。

後には木製の携帯スタンドが一つ。青い瞳の白い子猫。ちょこんとそろえた前足に、ぴんと立てた長い尻尾。

オティアとディフは、くいくいと顔をすり寄せる子猫と携帯スタンドを見比べた。

illustrated by Kasuri

「……そっくりだな」

「ん」

「みゅっ」

※ ※ ※ ※

エレベーターで上がりながらちょっぴり不安になる。

あんまりオーレに似てたから、つい衝動買いしちゃったけれど……オティアあれ使うかな。

あれば使うよね。携帯、直に机の上に乗せるより便利だし。

法律事務所に戻るとアレックスが出迎えてくれた。

「お帰りなさいませ、シエンさま」

「……ただいま」

まだ昼休みが終るのには少し時間がある。結局、目的のものは買うことができなかった。何度出かけても、このままでは同じことを繰り返すだけだ……多分。

ほんの少しためらってから、シエンは改めて口を開いた。

「あのね、アレックス。お願いしたいことがあるんだけれど」

「はい、何でしょう」

「クリスマスカードがほしいんだ……」

「クリスマスカードでございますか」

「うん。街で探してみたんだけど、色とか、絵がすっごく派手だったり、音が出たり、いっぱい飾りがくっついてたりして、なんか、気に入らなくって」

「さようでございますか。どのようなものをお探しなのですか?」

「ほら、事務所のお客さんに、挨拶用に贈ったのがあるでしょ? ああ言う感じのシンプルなのがいい」

「……なるほど」

アレックスはじっとシエンの言葉に耳を傾けていた。やがて聞き終わると小さくうなずき、うやうやしく一礼。

「かしこまりました。少々お待ちください」

スタスタと自分の机に歩いて行き、引き出しを開け、すっと中から何かを抜き出した。

「どうぞ、これをお使いください」

完ぺきだ。

白い、二つ折りのシンプルなカード。余計な飾りもない。音も出ない。「メリークリスマス」の文字が軽く型押しされている。

ロゴが入っていないだけで、まさしく『事務所のお客さんに挨拶用に贈ったのと』同じカードだった。

「うん、こう言うの、さがしてたんだ。ありがとう、アレックス」

「恐れ入ります」

「それでね……」

こくっとのどを鳴らしてつばを飲み込む。

「使うのは俺じゃなくて、オティアなんだ、だから……」

「さようでございましたか」

うやうやしく一礼すると有能執事はおだやかに微笑み……

「でしたら、ご自分でお渡しになった方がよろしいかと存じます」

静かな声でさらりと言ったのだった。

次へ→【4-11-2】もみの木と子猫1

▼ 【4-11-2】もみの木と子猫1

秋の終わりにユニオン・スクエアに期間限定のスケートリンクが設置された。広場の一角を柵で囲っただけの屋外リンク。

受付と靴の貸し出しカウンターは、赤を縁取った白いテントの下。ベンチで靴を履き替え、柵を開けてリンクの上へ。

仕事が引けた後、オーレを連れて歩いているといつもけっこうな人数が滑っている。

近くのビルで働いてる人たちが、仕事帰りに一滑りして行くのだろうか。

氷の上を滑るエッジの音が遠い記憶を呼び覚ます。翼のように広がるふわふわの金色の髪の毛。青い手袋。氷の上を舞う妖精みたいな……。

「みうー」

肩にかけたキャリーバッグの中でオーレがもそもそと動く。早く外に出たいらしい。

「……わかったよ」

バッグの中に手を入れて、ふかふかの毛皮を撫でる。ごろごろと喉を鳴らしてすり寄ってきた。

指先を自分以外の生き物の体温がすりぬけ、ひやりとした鼻の感触が押し付けられる。ほんの少しの間、オティアは目を細めてじっとしていた。

やがて顔を上げて歩き出す。ここはあまりに騒がしく、交通量が多い。オーレをバッグから出すのは家に帰ってからだ。

ハロウィンのあの日以来、オティアは毎朝歩いて事務所に出勤し、そして夕方も歩いて帰る。

猫だけ連れて、たった一人で。

最初は片方の耳を塞いで歩いているような奇妙な違和感があったけれど、今はもう慣れた。慣れてみると、かえって一人の時の方が気を張らずにいられるのだと気づいた。

多分、自分以外のだれかを守る必要がないからだ。

※ ※ ※ ※

「オティア」

昨日、夕食の後でディフから白い封筒を渡された。見れば分かる。手紙だ。だけどどうして?

怪訝そうに見上げると、がっちりした指がすっと宛名をなぞった。

「これはおまえと、オーレ宛だ」

住所はレオンの部屋。けれど確かに宛名は『Mr.オティア・セーブル&Missオーレ・セーブル』と連名だ。

いったい誰が送ってきたのだろう?

くるりとひっくり返すと、きちんとした筆跡でEの字が並んでいた。

『Edward Even Edwars(エドワード・エヴェン・エドワーズ)&Elizabeth Edwars(エリザベス・エドワーズ)』

「あ」

オーレが伸び上がってくんくんと封筒のにおいをかいでいる。とても熱心に。

エドワードはすぐわかる。オーレの母猫の飼い主でディフの友だち、古書店の主の名前だ。でもエリザベスは? わざわざ一緒に名前を書いてくるんだから自分とも何らかのかかわり合いのある相手なのだろうが……。

「エリザベスって、だれだ?」

「おまえも良く知ってるご婦人だ」

仕事の話でもするように真面目な口調で答えてから、ディフはいきなりくすっと笑って手をのばし、オーレのあごの下をくすぐった。

「ああ、もちろんオーレもな」

「に」

「?」

「リズってのはエリザベスの愛称なんだよ」

「みゅ」

「ああ。人間かと思った」

納得。

※ ※ ※

自分の居間に戻ってから、そっと封を開けた。ソファに腰を下ろして、ペーパーナイフを使って注意深く、ゆっくりと。封筒の中からかすかに古書店の空気と同じにおいがした。古びた紙と糊、革、そして布と木。

オーレが膝の上に飛びのり、顔をすりよせる。

中には、白い二つ折りになったカードが入っていた。

折り曲げたカードの一端は、四角く窓の形に切り抜かれていた。まるで白く雪のつもった家のようだ。

切り抜かれた窓の向こうから、あたたかな茶色がのぞいている。

開くと、中にもう1枚、四角く切ったクラフト紙が張り合わされていた。窓から見えたのはこれだったのか。

ざらりとした紙の表面に猫の足跡が一つ。

ひとめでわかった。これはリズからの『手紙』なのだと。

リズの足跡のすぐ脇に、几帳面な筆記体でメッセージが添えられている。

メリー・クリスマス。よきクリスマスがあなたと、あなたの家族と共にあるように

考えてもいなかった。まさか自分あてにクリスマスカードが届くなんて。

同じ家に住んでるもの同士ではわざわざカードなんかやり取りしないし、外にカードを送って来るような知り合いはほとんどいない。

ディフの事務所の顧客宛にカードを発送したけれど、あれはあくまで仕事用だ。

カードを畳んで、もう一度開く。窓枠にうっすらとえんぴつで線を引いた痕跡が残っている。

どうやら自分で紙を切って、張り合わせて作ったようだ。

「器用だな、Mr.エドワーズ」

「にう」

何度もカードを閉じては開き、書かれたメッセージを読み直す。そのうち口元がむずむずとくすぐったくなってきた。

力を入れて押さえつけたけれど、くすぐったいのは一向に収まる気配がない。

試しに力を抜いてみたら、口の両端がきゅいっといい具合に持ち上がり、ふうっと気分が楽になった。

今まで個人的にクリスマス・カードをもらったことはない。そもそもクリスマスカードを受け取ること自体、去年ヨシカワさんからもらった一通だけ。しかもレオンとディフ、シエンと一緒だった。あの時は返事も一通のカードに4人でそれぞれ一筆添えて出した。

今回は自分(とオーレ)宛だ。Mr.エドワーズには、どうやって返事を書けばいいんだろう?

便せんも封筒も、事務所に行けば普通にある。だけど、これだけ手間のかかっているものにそんな風に簡単に返事を出してしまっていいのだろうか。

考え込んでいたらシエンが帰ってきた。この頃は帰る時間が早くなってきていたから、そろそろだろうとは思っていたけれど……。目の前を通り抜けるまで気づかなかった。

それだけ、カードに気をとられていたらしい。

※ ※ ※ ※

考えながら歩いていたら、いつもよりずっと早くマンションに着いてしまった。あくまで主観の問題、時計を確認したら時間的には変わらない。

エントランスのロビーには、控えめながら柊と松かさ、金色のベルが飾られていた。

よく見るとまた一つ、飾りが増えていた。表面に金の粉をまぶした電気仕掛けの赤いキャンドル。根元には柊の葉っぱがくるりと輪になっている。こんな所にもクリスマスは確実に入り込んでいる。さりげなく何気ない顔をして。

夕食はトマトのパスタとエンドウ豆のスープだった。パスタのソースは汁が大目でつるっとのどを通るように工夫されている。味付けはぴりっと辛みが強め、付け合わせは茹でたアスパラとニンジン。

食べ終わり、後片付けを終えて部屋に戻った所にシエンが帰ってきた。境目のドアですれ違う。ほとんど目を合わせず、言葉を交わすこともない。

自分の部屋に戻ってみたら、テーブルの上に白い紙が1枚、のせられていた。白いつやつやした紙を二つ折りにした、シンプルなカード。

手にとると、表面に「メリー・クリスマス」の文字が型押しされていた。

だれが、何のために置いたのか、なんて今更、確認するまでもない。

あとは何を書くか、だ……。ペンを手にとり、かちっと芯を出して、手が止まる。

メリー・クリスマス? いや、それはもうカードに型押ししてある。書かれてきたのとまったく同じ言葉を返すのも芸が無いし、あまりにも機械的で味気ない。

お元気ですか?

いや、それじゃ思いっきりただの手紙だ。いっそ事務的な書類なら楽なのに。なまじ相手の顔が浮かんでしまうから書きづらい。毎日会ってる相手なら口で言えばすむ。だけどそうじゃないから余計に考えてしまう。

ちらっと傍らのソファで毛繕いをするオーレに目を向ける。ぺったりすわりこんで、後足をぴーんと伸ばしている。ピンク色の肉球が無防備に放り出され、指が開いていた。

こいつの足形、ぺたっと押してはいできあがり、とか、だめかな……だめだろうな。リズならともかく、このおてんば娘がおとなしく足形を押させてくれるとも思えない。

書くことを何ひとつ思いつけないまま時間が過ぎて、気がつくと薬を飲む時刻になっていた。

しかたない。続きは明日、考えよう。

「オーレ」

「にゃ」

キッチンに行き、コップに水を注いで、ピルケースの中の薬を一回分。口に含み、水で流し込む。いつものお決まりの動作。

寝室に入ってパジャマに着替える。できるだけ空っぽのベッドに視線を向けないようにして。着替えが終ると部屋を出て、書庫に向かった。

壁際の床の上。デスクと本棚のすき間には、あらかじめベッドの上からもってきた羽根布団と毛布と枕が置いてある。

前は朝になるたびに寝室に戻していたが、今はもう面倒くさくておきっぱなしだ。

青い目覚まし時計をセットして灯りを消し、布団に潜り込む。

今夜は眠れるだろうか。

そもそも、自分は眠っているのだろうか。

このごろ、朝になると、かえって体の力がぐったり抜けているように感じる。手足が鉛でも詰まったように重くて、頭の芯にずきずきと鈍い痛みが居座っている。

目を閉じると胸元に小さな生き物がもそもそと滑り込み、丸くなった。

「………おやすみ」

「にう」

いっそ、夜をショートカットしてこのまま朝になってくれないだろうか……。

ブーーーーーーーーーーーーーフゥウウウウウウウウウウウウウウウ………………

ああ、風の音がうるさいな。

まるで得体の知れない生き物が、死に際に吐き出す最後の鼻息みたいだ。

次へ→【4-11-3】もみの木と子猫2

▼ 【4-11-4】お客様を迎える準備

日曜日にクリスマスツリーを飾り付けた。ディフとオティアと三人で。休みの日なのにレオンはフロリダに出張していた。

雪に見立てたうすく引き延ばした綿を、樹液の香りもみずみずしいモミの木の枝にからめた。

金色のベル、つやつやのカラーオーブ、赤と白のモールをよじったキャンディケーン、作り物の炎を灯したプラスチックのキャンドル。

発泡スチロールのスノーマン、木でできたちっちゃなサンタクロース、トナカイ、橇、銀紙の星に、リンゴに、赤いリボン。

去年も使った飾りを一つ一つ取り付けていて、ふと手が止まる。

丸めた綿の上に白い布を被せて、きゅっと絞って裾をひろげる。玉になった部分に目と口をかいて首のところを紐でぶらさげた小さな人形が3つ。

これは、去年はなかった。

一つはサリーが見本用に作ってくれたもの。もう一つは自分が。三つめのはオティアがつくった。晴れを呼ぶおまじないの人形……テルテルボーズ。

(とっておいたんだ……)

三つ隣り合うようにして、ひっそりとぶら下げた。

そして一夜明けた月曜日。いつものようにコーヒースタンドでぽつんと時間をつぶしていると、ビリーからメールが入った。

『悪ぃ、用事できちまった。今日は行けない』

仕方ないので、家に帰った。帰ったのはいいけれど、何となく上に上がりづらくてロビーをうろうろしていると、不意に足元から呼びかけられる。

「Hi,シエン」

「やあ、ディーン」

少し離れた所ではソフィアが郵便受けを確認していた。中味がけっこうぎっしり入っていたらしく、肩に下げた大きめのバッグにまとめてどさどさと入れている。

クリスマスカードかな。ずいぶん沢山あるみたいだ。

「……シエン、一人、いけない」

「え?」

「手、つなご」

illustrated by Kasuri

にゅっと小さな手がさし出された。どうやら、ママの口癖のまねっこらしい。まじめくさった表情が可愛くておもわずくすりと笑ってしまう。

「OK」

手をつなぐと、ディーンは満足そうにうなずいた。

「じゃ、行こうか」

そのままとことこと先に立ってエレベーターに向かって歩き出す。どうやら、自分を送ってくれるつもりらしい。ぎゅっとにぎってくる短い指が。ちいさなちいさな手のひらが、ぽわぽわと温かい。

「シエン、今帰り?」

「はい」

にこにこしながらソフィアが歩いて来る。昨日、あんなにたくさん買い物をしていたはずなのに、今日も大荷物だ。

「一つ持つよ」

「ありがとう、じゃ、こっちの袋をお願いできる?」

「ずいぶんたくさん買ったんだね」

「ええ、今日からクリスマス用の材料のセールが始まったから……」

「え、まだ一週間あるよ? 何を作るの?」

「ジンジャーブレッドとフルーツケーキ。日持ちのするものから作って行こうと思って」

ほう、とソフィアはため息をついた。

「本当は、ブランデーたっぷりきかせて一ヶ月前から準備しておきたいんだけど、それじゃ小さい子が食べられないでしょ?」

「ああ、確かに」

降りてきたエレベーターに乗り込み、ごく自然に五階のボタンを押す。

ソフィアの家は五階にあるのだし、自分は彼女が荷物を運ぶのを手伝っている最中だ。それにディーンがしっかり手をつないでいる。

だからこれでいいんだ……。

エレベーターに乗っている間、ディーンは幼稚園で習ったクリスマスの歌を披露してくれた。なんだか2曲ほど混じっている上に、途中で柊がヤシの木に化けていたような気がしないでもなかったけれど、とにかく楽しそうに歌っていた。

オーウェン家のドアの前まできたとき、ソフィアがさらりと言ってくれた。

「手伝ってくれてありがとう、シエン。助かったわ。お礼にお茶でもいかが? ミンスミートのパイを焼いたの」

ディーンにひっぱって行かれた居間の床には、子どもの背丈ほどのツリーが置かれていた。

「シエン、これ、これ! パパと一緒にかざったの!」

「そっか。きれいだね」

「うん!」

かちっとディーンがスイッチを入れると、枝に巻き付けられた豆電球が一斉にちかちかと点滅を始めた。

「すごいな、光るんだ」

「うん、キラキラ」

てっぺんにいるのは白いドレスの妖精だ。こう言うのもあるんだな。家のは、星だった。

ツリーそのもののサイズも飾り付けも微妙に違う。飾りの一つ一つが色鮮やかで、ディーンの喜びそうなキラキラしたものばかりだ。

「シエンのおうちでも、ツリー飾った?」

「うん。これより小さいけどね。バーカウンターの上に置いてあるよ」

「何で、そんな所に?」

紅茶のカップとポットを運んできたソフィアが首をかしげる。

「オーレがね……床の上に置いておくといたずらしちゃうから」

「ああ、それでカウンターの上に?」

「うん。テーブルの上にはあがっちゃだめって、ちゃんとわかってるんだ」

「そう、かしこいのね……はい、どうぞ」

「ありがとう」

「こっちはディーンに」

「わーい、ありがとママ!」

ドライフルーツのぎっしり詰まったパイは、見た目ほど甘さが強烈ではなかった。お店のケーキやパイにつきものの極彩色の大粒カラースプレーもかかっていない。果物の本来の味がしっかり生きている。

どうやら、ディーンもやたら甘いのが好き、って訳じゃないらしい。

お茶を飲みながら、クリスマスの話をした。相談することはいくらでもある。

25日はアレックス一家と合同でクリスマスとレオンの誕生日をお祝いする予定になっているのだ。外からお客さんもお呼びして。

基本的に家に招待されるのは、自分とオティアが一緒にいて平気な人に限られる。

きっとサリーは来るだろう。テリーも呼ばれるかもしれない。

テリーはサリーの友達で、今までも何度か探偵事務所に来ている。

デイビットは休暇中は奥さんと過ごすって言っていた。レイモンドは恋人のトリッシュと。

後はだれがいるだろう……

サリーに良く似たちっちゃな女の人を思い出す。八月に、フロシキと本を持ってきてくれた人。自分たちより背が低いのに、ものすごく沢山食べていた。すごく美味しそうに。ヒウェルはあの人の前では全然頭があがらなかった。

ヨーコは来るのかな? 日本は遠いから難しいかな……。

「それで……苦手な食べ物やアレルギーのある人はいる?」

「みんな、アレルギーはないよ。オティアは煮たリンゴが苦手なんだ。レオンは魚の卵。ディフはカリフラワー。食べられないって訳じゃないんだけど、ブロッコリーの方が喜ぶ」

「そう。気をつけるわ」

「あとね。ヒウェルはピーマンと、セロリが苦手」

「えっ?」

きょとん、とするソフィアの隣ではディーンが力一杯うなずいている。

「そうだよねっ、ピーマンにがいもの。おいしくないもんねっ!」

「あ……ディーンも苦手、なんだ」

「そうなのよ……どんなに細かくしてもすぐばれちゃって。ヒウェルにはどうやって食べさせてるの?」

「んーっと……普通、かな? 味付け濃いめにして、しっかり火を通して」

「OK、チャレンジしてみるわ!」

「でもセロリはどうしてもわかっちゃうんだよね」

「そうなのよね、セロリって匂いが強いから……」

「炒めて中華風に味付けるとだいぶ違うみたい」

「炒めて、中華風……ね。試してみるわ」

そーっとディーンの方をうかがう。スケッチブックを開いて熱心にクレヨンを動かしていた。

よし、今のうち。

こっそりとソフィアの耳元にささやいた。

「料理する時は、ディーンの見てないところでね?」

「わかったわ」

帰る時、ミンスミートパイをお土産にもらった。これ、どうしよう。キッチンのテーブルに置いておけばいいかな……。

多分、だまって置いておいてもディフはわかるだろうけれど、念のためメモそえておいた方がいいかな。

実際に家に入ってみたら、難しく考える必要もなかった。

「お、いいにおいがするな」

パイの入ったバスケットを普通にディフに渡して、必要なことを言えば良かったのだ。

「これ、ソフィアからもらった」

「そうか」

ちらっと上にかけたナプキンを持ち上げてバスケットをのぞきこむと、ディフは顔をほころばせた。

「パイだな」

「うん、ミンスミート」

「うまそうだ。後でお礼言っておこう」

パイの話に続けてさらりと言われた。

「お帰り、シエン」

「………ただいま」

※ ※ ※

クリスマスまであと一週間を切った月曜日の夜。夕飯を終えて、片付けをして。それぞれの部屋に戻る双子を見送った所で携帯が鳴った。

ヨーコからだ。

「Hi,マックス」

「やあ、ヨーコ」

「元気?」

「ん…………まあ、な」

「本当に?」

「…………………」

参った。

やっぱり彼女に隠し事をするのは難しい。

「ちょっと疲れ気味、かな」

「だと思った。あなたってば真面目な人だから……」

まるで俺が今抱えている悩み事が何なのか、全て知っているかのような口ぶりだ。そのくせ、必要以上に踏み込むことはしない。

だからこっちも気楽に話ができる。

「ワカメ食べてる?」

「うん。けっこう美味いな、あれ」

「そう、口に合ったみたいね、良かった。それでね」

「うん?」

「実は、そっちでクリスマスを過ごすことになったの」

「そうか。サリーに会いに?」

「そそ、サクヤちゃんの顔を見に! でも一人じゃないんだ。若い男の子を2人連れてくの」

「ほーう。両手に花か? お安くないな」

「だったらよかったんだけどね?」

ひとしきり、電話の向こうでころころっと笑う気配がした。

「高校の教え子よ。留学を希望してるから、下見を兼ねて」

「そうか。熱心だな」

「うん、いい子たちよー。熱血だし! それでね、マックス。その子たちが、本物のアメリカの探偵事務所が見たいって言ってるんだけど……」

「OK、そう言うことならお易い御用だ。いつ来る?」

「さっすが話が早い! 22日にそっちに行って、26日の夕方の便で帰国する予定なんだ」

カレンダーを確認する。

「うん、問題ないな。22日ならまだ休暇前だ」

「ほんとに? じゃあ、その日の午後にお邪魔するわね。事務所に」

「待ってるよ。茶菓子は何がいい?」

「何でも」

「それは、知ってる」

「んー、最近はスコーンに甘くないクリームつけて食べるのがマイブームかも」

「OK、アレックスに頼んどくよ。ああ。そうだ、ヨーコ」

「なあに?」

「25日の夜、予定あるか?」

「んーん?」

「だったら家に来ないか? 25日にパーティーやるんだ」

「いいの?」

「ああ、大歓迎だ。にぎやかな方がいい」

「そっか、レオンの誕生日でもあるのね。Wでお祝いなんだ」

「うん。君ならオティアとシエンも顔見知りだからな……あいつら、同じ年頃の子と、あまり接点がないし」

「そうね。うちの子たちも、必要以上に騒がしくするタイプじゃないから」

「空港に迎えに行くか?」

「ああ、そっちは大丈夫よ。ありがとう。サクヤちゃんと、お友達が来てくれるから」

「テリー?」

「うん、一人はね」

あとの一人は、だれなんだ? 気にはなったが追求するような話題でもなし。後はとりとめのない話をしてから、おやすみを言って電話を切った。

「客が増えた……か」

ふと窓ガラスに写る自分の姿に目をとめる。

そういや、半年近く床屋に行ってないな。後ろ髪は肩をとっくに通り越し、背中に垂れてそろそろ腰に着きそうだ。

前髪は長く、最近はかきわけて目にかからないようにしている。

くくればいいかと思ってついそのままにしていたが、毛先ぐらいは整えとくべきか……な。

くい、と首筋の後ろから手ぐしで後ろ髪をかきあげてみる。

夜会巻きってのは一応フォーマルな席でもOKな髪型だったか。

「いいね。とても魅力的だ」

洗面所の鏡の中、後ろから抱きすくめられた。そしてむき出しになった左の首筋の、薔薇の花びらみたいな火傷の跡にレオンが顔を寄せて……。

「可愛いよ、ディフ」

…………。

………………………いや、あれは無しだ。色々問題がある。

うん、やっぱり切ろう!

※ ※ ※

次の日、ヒウェルに頼んでみた。

「散髪?」

「ああ。客が来るから、さっぱりしときたいしな」

「お客、ねえ。アレックスんとことサリーだろ? 今更気取るよな仲でもなし、そのまんまでいいんじゃねえか?」

「いや、増えた」

「へ」

「ヨーコが来る。教え子連れて」

「…………マジか」

あ、あ、あ、まーた引きつってやがるよこの男は。お前はそんなにヨーコが苦手か?

まあいいさ。

ヒウェルがおとなしけりゃ、自然とレオンが上機嫌になる。トラブルの発生率も下がるってもんだ。

(我ながら発想が荒んでるような気がしないでもないが、事実なんだからしょうがない)

床に新聞紙を敷き詰め、その上に食卓の椅子を床に置く。首筋にタオルを巻いて、さらにその上からシーツを巻き付けて座った。

「何で俺に頼むかね、こんなとこ」

「手先が器用だからな」

「それ、高く評価してくれてるってことか?」

「ああ」

「そりゃ光栄。ご期待にそえるよう、がんばりましょ」

軽口を叩きながらヒウェルは軽く霧を吹いて髪をしめらせ、クシでとかした。

ひょろ長い指先が髪に触れた瞬間、わずかに体が堅くなる。

「……ディフ?」

「あ、ああ、大丈夫」

深く息を吸って、吐く。落ち着け、ディフォレスト。こいつはヒウェルだ。高校の時からよく知ってる男だ。

だから、心配ない。

心配ない。

こいつは俺に危害を加えたりしない。

「続けてくれ」

「OK」

しゃきしゃきと軽快にハサミが動き始める。

正直、まだ他人に……それも背後から髪をいじられるのは抵抗がある。本当はレオンにやってほしい所だが、あいつに刃物なんか危なくて持たせられたもんじゃない。

だからヒウェルに頼んだ。こいつなら、大丈夫だと思ったんだが、やっぱり身構えちまった。

「お前の髪の毛ってさ。ふわふわしてて、子犬なでてるみたいだよな」

「そうかね」

「うん。ゴールデンレトリバーの子犬」

「えらく限定してきたな」

「毛質が似てるから……色的にはアイリッシュセッターだけどさ」

ハサミを操りながらヒウェルは何気ない口調で話しかけてくる。俺がリラックスできるように気遣ってくれてるのか。

「ああ、そう言えば、カレン・アンダーソンが年明けに店を出すって言ってたぞ」

「へえ?」

カレンは高校時代の同級生で、今は美容師をやっている。八月に俺の結婚式で会った時は、そろそろ独り立ちしたいと言っていた。

「思ったより早かったな」

「理髪店やってる祖父さんが引退するんで、店を継ぐんだとさ」

「あのじっちゃんか!」

「そー、高校ん時よく世話になったよな。お友達価格で割引してくれたし」

「おまえはごほうびのキャンディが目当てだったんだろ?」

「ん、それもある」

切り取られた髪の毛がはらはらと足元に落ちる。湿気を吸っているせいか、いつもよりカールが強くかかっている。

本体から切り離されて重力から解放された瞬間、くるっと巻き上がるのか。

それとも自分じゃ見えていないだけで、普段からこれくらいくるくる巻いているのか。

髪の毛に触れる指から懸命に意識をそらす。ともすれば強ばりそうになる肩や手足の力を抜いて、深い呼吸を繰り返す。

「どうよ。同級生のよしみ、ご祝儀がわりに行ってみるか?」

「そうだな……今度伸びたらな」

「ああ、そうしろ」

その頃には、きっと今より平気になってるはずだ。

他人に後ろから、髪をいじられても怯えずにすむように……。

願わくば、そうなっていて欲しい。

次へ→【4-11-5】★★闇より暗い夢に迷い

▼ 【4-11-5】★★闇より暗い夢に迷い

「腹減ったー。今日の飯、何?」

テーブルを拭いていたオティアが顔をあげ、ぼそりとつぶやいた。

「牡蛎」

くんっと鼻をうごめかせる。キッチンからコンソメと牛乳らしきにおいが漂ってきた。

「……シチューか」

「ん」

「みう」

このお嬢さん、エビにはあんなに大騒ぎするくせに、牡蛎はそれほどお好みでもないらしい。

「よう、オーレ」

ちょい、と指をさし出すとくんくんとにおいをかいで、鼻面に皺を寄せた。

あー、やっぱバレちまったかな、血のにおい。服も着替えてシャワーも浴びてきたはずなんだが……ダウンジャケットがずっしり赤く染まったんだ。ちょっとやそっとじゃとれないだろう。

あの、生臭い銅の混じったにおいは。

「………」

オティアまで不審そうな顔してこっちを見てる。カンのいい子だ。俺が常ならぬ者に触れたとおぼろげに悟ったのだろうか?

……なーんてな。

今となっちゃ、あれが夢だったのか現実だったのか俺にもわかりゃしない。なるほど、シャツとジャケットはばっくり切り裂かれていた。が、体には傷一つ残っていないんだから。

「オティア!」

「呼んでるぞ、ほら」

「……ん……」

ちらちらとこっちを振り返りながらキッチンに歩いていった。すぐ後をオーレがちょこまかと着いて行く。シエンがいないから、自分がその分手伝っているつもりらしい。

※ ※ ※

夕飯のコーンブレッドを口に含んだ瞬間、あれっと思った。

「どうした?」

「あ、いや、レシピ変えたか?」

「ああ。ソフィアに教えてもらった」

いつものぎっしりと密度の詰まったコーンブレッドじゃない。しっとりとしてふわふわと柔らかくて口に入れた瞬間、ほろりとくずれる。

歯ごたえは劣るが、とにかく食べやすい。

「ベーキングパウダーと重曹半分ずつ混ぜて。コーンミールの割合を減らしたんだ」

「そうか……」

何のためにそんなことしたか、なんて聞くまでもなくすぐわかる。レオンはここんとこ毎日帰りが遅い。ちらっとしか顔合わせていないが、疲労の色が濃厚だ。

オティアはオティアで微妙に精気に欠けていた。目の下にうっすら隈が浮いていたし、ディフの話じゃベッドじゃなくて書庫の床で寝ているらしい。

2人に比べればシエンはまだ元気と言えなくもないが、それでも夕食の時間にはあまり顔を出さない。

双子も、レオンも、程度こそ違うものの、何となくピリピリしてる。ぎりぎりまで張りつめて、いつプチっと行くかと傍で見ていて怖くて仕方ない。

それでも、オティアは昨日までに比べればだいぶ、表情が柔らかくなったかな……。食事の量も増えている。無理に飲み込もうとしている気配が消えた。

うん、よかった。

「おい、ヒウェル」

「何だい、まま」

「……何、にやついてる」

「べーっつーにぃい……って、おい、お前」

「ん?」

ふさふさの赤い髪の毛が一房、細く三つ編みにされている。ちっちゃな手が編んだような、きっちりと細いお下げ髪がサイドに一本。

「どうしたんだ、それ」

「ああ……」

三つ編みに軽く手を触れると、ディフはかすかに頬をそめて照れくさそうに笑った。

「昼間にちょっと、子守りをしてな」

「子守り?」

「うん。ヨーコとサリーの親類の子が遊びに来てたんだ。サリーのアパートに」

「その子に編まれたと」

「ああ。女の子が一人混じっててな」

ぞわあっと皮膚の表面が泡立つ。今日の夕方出くわした、ちっぽけな魔女の顔がちらついた。

「まさか………赤い眼鏡かけてて、水色のスカートはいてる子じゃないよ……な?」

「知ってるのか?」

「ピンクのペンダント首にかけてて」

「ああ、弟とおそろいのやつをな」

それ以上、確かめる勇気はなかった。

夢と現実の境目なんざ、必ずしも明確に引く必要はない。あいまいのまま置いといた方がいいってこともあらぁな。

そうだよ。

それでいいじゃねえか。

クリスマスだものな!

※ ※ ※

「ぐっ」

とろりとしたまどろみが不意に破られた。

皮膚が焼ける。押し付けられた熱さと衝撃にうめいて目を開けると、そこは窓の塗りつぶされた虚ろな部屋だった。

(ここは……まさか……)

『そらそら、おねんねしてる暇はないぜ』

『反応が鈍くなってきたな』

『そろそろガソリンを追加してやるか』

注射器がひらめく。針が刺さる。

(やめろ、そのクスリはもう嫌だ)

闇色の手が伸びて来る。獣の臭いを滴らせて。

illustrated by Kasuri

冷たいベッドの上で身をよじるが、手足に棘の生えた何かがしっかりと絡み付いていてびくともしない。逃げられない。服をはぎ取られ、容赦なく体中をまさぐられる。

あの幸せな日々は夢、これが現実なのだ………恐怖が冷たい指を伸ばし心臓を握りつぶす。

『うれしいね。やっと願いがかなう』

(フレディ?)

フレデリック・パリス。初めて警察官になった自分に全てを教えてくれた。命を救い、救われたこともあった。兄のように慕っていた男に最悪の形で裏切られた。

『ずっとお前をこうしてやりたかったんだよ……』

執拗に髪をいじられ、音をたててしゃぶられた。嫌悪感に鳥肌が立ち、囁かれた言葉に心臓が凍り付く。顔を背けたがぐいと髪の毛をつかんで引き戻される。

「嘘……だ……っ」

『嘘じゃない』

首筋を生暖かい舌が這いずり、皮膚の上を唾液が滴り落ちる。幾筋も。幾筋も。

『ええ、おめでたい奴だな。気づかなかったのか? どうして俺が赤毛の男や女を弄んでたと思う。逃げた女房の身代わりとでも思ったか? 違うね』

『全部お前のせいだよ。ずっとお前が欲しかったんだ……』

『お前を見てると否応無く火をつけられる。思い出しちまうんだよ。自分が男に欲情する男だってことをな!』

『まったくお前って奴は存在そのものが毒だな。髪をかき上げる仕草、飯の食べ方一つとっても震えがくるほどいやらしい。無防備に色気だだ流しにしやがって、そんなに男が欲しいのか?』

「ち……が……う」

『嘘をつくな。お望み通りにしてやるよ、そら、足を開きな』

「よせ……フレディっ!」

『愛してるぜ、マックス。お前はもう、俺のモノだ』

「ちがう! ちがう! ちがう!」

犯しながら「愛してる」とささやく彼の言葉に偽りはない。

逃れようの無い事実を突きつけられる。他のだれでもない、俺自身が彼を狂わせ、ここまで追い込んだ……。

かろうじて自分を支えていた怒りが崩れ去り、底知れぬ悲しみが意識を塗りつぶす。

左の首筋に顔が寄せられ、火傷の跡の薄くなった皮膚に歯が立てられる。

「ひっ、あ、あっ」

『俺一人じゃ物足りないんだろう……』

ドアが開き、数人の男たちが入ってきた。ぎらつく視線が肌の上を這いずり回る。無防備な姿をさらけ出したまま、逃げることも体を隠すこともできない。

『滅多にない上玉だ。さあ、たっぷり可愛がってやれ』

「よせ! 触るな!」

叫んだ声は全て闇に飲み込まれ、生臭い奔流にむせび、溺れる。悲鳴をあげることすら許されなかった。

(やめろ、やめろ、やめろっ)

見知らぬ男たちに嬲られている間、地獄の快楽に身をよじり、あられもない声をあげ続けた。

少しでも苦痛から逃れるため、命じられるまま男どもの一物を口に含み、舐めさえした。

水色の瞳が全てを見つめている。食い入るように。ぎらぎらと得体の知れぬ光を宿して。

『こいつはいい。最高だ……』

『ああ、まったくいやらしい体だよ。そこらの娼婦なんざメじゃないな』

『たっぷり楽しませてもらおうじゃないか。ムショじゃ滅多にお目にかかれないぜ、こんな可愛いスケベ野郎はよ?』

『ローゼンベルクも果報者だな。そら、もっと腰を振れよ……そうだ、それでいい……ああ、たまんねぇな』

自分が男に抱かれるのは相手がレオンだからだ。愛する人だからだ。そう信じていた。

それが今、犯罪者どもに容赦なくねじ伏せられて。なす術も無く体をこじ開けられ、貫かれ、己の無力さを思い知らされる。

(嫌だ。こんなのは嫌だ!)

屈辱のどん底で見ず知らずの男たちに犯されながらも悦びに震え、快楽にもだえ狂う自分に絶望する。

「も……や……め……」

『遠慮するな』

『もっと欲しいんだろう?』

『ローゼンベルク一人じゃ物足りなかったんじゃないか?』

「ち……が……う……」

『口では何とでも言えるさ。カラダは正直だ。なあ、マックス?』

「あぐっ、う、ぐうっ」

罵られ、嘲られ、踏みにじられて。汚辱にまみれ、それでも浅ましく生き延びた……愛する人にもう一度会いたい一心で。

「う……あ、あぁっ」

ぼろぼろにしゃぶり尽くされ、床に崩れ落ちる。自分のものとも、男どもの放ったものともつかぬ濁った液にまみれて震えていると、ふと人の気配を感じた。

『ディフ』

忘れもしない愛しい人の声を聞いた。一秒でいい、一瞬でいいからもう一度会いたいと願い続けた面影がそこに居た。

「……レオ……ン……」

震える手を伸ばしたが、ぴしゃりと払われる。

冷たい目で見下ろされた。形の良い唇が動く。熱の無い声で言われた。

『汚らわしい』

最も恐れていた言葉だった。自分の中で何度も繰り返しこだましていた言葉。声にならない悲鳴が喉を裂き、目から血の涙が噴き出す。

『汚れきったその体で、どの面下げてローゼンベルクの前に出るつもりだ?』

ぐいと髪の毛をつかんで引き倒される。

『もうお前は奴一人の可愛い恋人じゃないんだよ、ディフ』

冷たい鉄の寝台にねじ伏せられ、うつぶせに張りつけにされた。背後からだれかがのしかかる。消毒薬の臭いに息が詰まる。

そして背中に針が突き立てられた。

『ずうっとお前をこうしてやりたかったんだよ……」

「う、ぁ、あ、やめ……ろ……やめろ……っ!」

「ディフ!」

次へ→【4-11-6】★闇を照らす灯火

▼ 【4-11-7】王子さまお城を作る

「ひいらぎ飾ろう ファララララーララララ」

2006年12月24日、クリスマスイブ。

たかだか1年経っただけで、プレゼントを贈る相手も、パーティーをする相手も増えた。

選ぶ手間も増えるがこれはこれで楽しい。

レオンにはカゴいっぱいにグレープフルーツ。何かと飲む機会の増えるこの季節、出番は多かろう。双子が来てからは滅多にぐだぐだになるまで飲んだくれることはなくなったが油断は禁物。

ディフにはぬいぐるみ用のクリーナーを買った。年期の入ったクマのぬいぐるみも、白いライオンもこれでぴっかぴかだ。

同じ店でディーン用にレゴの詰め合わせセット。大人になって自由になる金のできた今、思いっきり買ってみたかったんだ、このレゴキャッスルってやつを!

あれにしようか、おや、これもいい。箱も人形もやたらとできがよくて、あっちこっちに目移り。

『ロイヤルキング城』……いっそ、これにするか?

巨大なお城を手にとり、値段を確認。はたと理性を取り戻す。落ち着け、落ち着け、いくらなんでもこれは。

財布とも相談した結果、『モルシアの城』を買ってみた。

ちょっと(かなり)自分の趣味が入ったことは認めよう。

シエンには結局、中華街でジャスミンティーを1箱調達してきた。気合いを入れて、いつも土産に買ってるのより上のランクの奴を。ちっちゃなサイコロみたいなピンクの紙箱に入れて、赤と緑の細いリボンでラッピンクしてもらった。

ソフィアにはコットンの大きめのバンダナを。ギンガムチェックにストライプ、三角に折って、鹿の子色のくるくるカールした短い髪の毛をきゅっとくくるのによさげなやつを何枚か。ハンカチよりは出番が多かろう。

おそろいの柄のエプロンをアレックスに贈ることにした。こう言う形のペアルックも有りだよな?

ここまでは割とさくさく決まった。だがここから先が問題。

一番、気になる奴のプレゼントは、とうとう今日になるまで思いつけなかったんだ。試行錯誤してあちこち迷走しまくった挙げ句、発想を転換することにした。

「晴着に着替えて ファララララーララララ」

つまり、その、アレだ。オーレが喜べば、結果的にオティアも喜ぶってことだよ、うん。

そうと決まれば後は早い。朝一番にPetco(アメリカのペット用品専門の大型チェーン店)に車を飛ばして乗りつけた。

似たような発想をする奴はどこにでもいるらしい。ペット用品店も、これでもかってくらいにクリスマスカラー一色だった……。長靴とかサンタの形をした猫じゃらしとか。スノーマンの形のネコじゃらしとか。なかなかに楽しげだが、なまじ細かくふんわり作られているだけに強度がいささか足りないっぽい。

オーレの猛攻にどれだけ耐えられるかたいへん疑わしい。クリスマスケーキ型のペットベッドなんてのもあったが、オティアがあまり甘いもの好きじゃないしなあ。

第一、あまりクリスマスクリスマスしたデザインのものは、シーズンが過ぎたらほんのり間抜けだ。流行に左右されない、飽きのこないものの方が望ましい。

さて、これらの条件を満たしてなおかつ、今のオーレに一番必要なものは一体何だ? できれば缶詰とかドライフードとか消えもの以外で……。

「お」

エビ型の猫じゃらし発見。しかも、厚手のフェルトをしっかり縫い固めていてかなりかっちりした造りだ。中にキャットニップが入ってるのか……よし、とりあえず一つめはこれだな。

さて、もう一つは。

※ ※ ※

結局、午前中いっぱいPetcoの中をさまよった。レゴを物色したときの比じゃなかった。けっこうな広さの店の中をぐるぐるぐるぐる歩き回っていい加減、膝ががくがくしてきたところで腹を決めた。

かなり大物だが。やはり、これで行くか。

「すいません、これください!」

「カードでお支払いされますか? それともキャッシュで?」

「キャッシュで!」

後には小銭しか残らなかった。

「キャロルを歌おう ファーラ ラーラ ラララ」

そして今、買ってきたものを台車に乗せてガラガラと、マンションの廊下を運搬中。

歌い慣れたクリスマスキャロルを口ずさみつつ……どうせ5階から上には知った顔しか住んでいないんだ。聞かれた所でどーってことない。

これでもガキの時分は聖歌隊で歌ってたんだ。けっこう聞けるレベルになってると思うんだ、うん。

「楽しいこの時 ファララララーララララ」

ちょうど一節歌い終わった所でオティアの部屋に到着。呼び鈴を押すと、開ける前に俺だと分かっていたんだろうか。すぐにドアが開き、白い子猫を肩に乗っけた金髪くんが顔を出した。

「よう、オティア」

「……何しに来た」

胸に手を当てて膝をかがめ、うやうやしく一礼する。

「プレゼントをお届けに参りました」

「にう!」

答えたのは猫、飼い主はリアクション無し。でも、こっちを見てくれている。

さすがにでかすぎて包める紙はなかったものの、かろうじて上辺にリボンが貼付けてあった。とりあえずクリスマスプレゼントだってことは理解してくれたらしい。

ばかでっかい箱にあっけにとられてるように見えなくもないが。

「入っていいか?」

「……ん」

こくん、とうなずき、すたすたと部屋に戻って行く。がらがらと台車を押して後に続いた。

リビングに入って見回す。窓際の一角に目をつけて、床の具合を確かめる。

「うん、やっぱりここかな、日当りもいいし」

「?」

怪訝そうな顔をして、オティアは一番根本的な質問を口にした。

「何なんだ、それ」

「キャットタワーだよ。知ってるだろ?」

「ああ」

注意深く箱を床に降ろして段ボールの解体に取りかかる。

「ほら室内で飼ってる猫だから、運動不足になると困るだろ? 専用の居場所を作ってやれば、部屋のすみっこに潜り込むことも減るだろうし……」

言ってるそばからオーレは興味津々。

外したリボンをちょいちょいと前足でつつき、続いて段ボールの空き箱にもぐりこもうと尻尾をくねくね。

体をひくく伏せて狙っていらっしゃる。

「こらこら、まだ箱から出してないんだから」

「にう」

オティアは、と言うと、いつの間にか組み立て説明書を手にとって熱心に読んでいる。

さすが本の虫、活字への反応は早い。一瞬、中味よりそっちが気に入ったらどうしよう、と心配になる。(ほら、犬とか猫でもよくあるだろ。中味そっちのけで包み紙に大喜び、とか!)

気を取り直して片っ端から部品を取り出して床の上に並べる。

爪がかりのよさそうな丸い木のステップ台が4つに、麻のロープを巻いた柱が2本、全体を支える台座、そして猫一匹が潜り込むのにちょうどいいサイズの箱形ログハウスが一つ。

そして、各部品を止めるためのネジが一袋。

「っと、これネジで組み立てるんだよな。ドライバー、あるか?」

「セットになってる」

言われて見てみると確かに、ネジの入った袋の中にねじ回しらしきものが入っている。

「ほんとだ。便利だな」

「ここに書いてある」

「そうか」

「箱の表面にも」

「……おや?」

オティアはぱたりと説明書を閉じた。一度読めば十分らしい。

「貸せ」

「おう」

深く考えず、ネジの袋を手のひらに乗せる。一瞬触れた指先の温かさ、柔らかさに、とっくん、と。肋骨の内側で心臓がスキップした。

(うわぁ)

むずがゆいような、温かいような波紋が広がる。

こっちの動揺を知るよしもなく、オティアはてきぱきとねじ回しとネジを取り出し、さくさくと組み立てに取りかかった。ときめきの余韻にとらわれて一瞬、出遅れる。

「手伝うよ」

「……?」

何で、って顔してる。

「組み立ててネジをとめる間、だれかが押さえていた方が楽だろ?」

「……ああ」

「支柱は、床から天井まで立てなきゃいけない訳だし。背の高さが必要だろ」

微妙に不満そうな顔をしているが、とにかく納得してくれたみたいだ。

(良かった……ここでディフとかアレックス呼ばれなくて。自分でできるからもういい、とか言われなくてっ!)

ちょっぴりどきどきしながら共同作業で猫タワーを組み立てる。

オティアは時々「ここ押さえて」「それ、とってくれ」とか、短く指示を出しながら熱心に組み立てている。

表情は動かないがすごく楽しそうだ。

なるほど、こいつはお前にとっては、巨大なレゴブロックみたいなものなんだな。当初の予想とは微妙にズレてるような気もするが……喜んでもらえてよかった。

もちろん、オーレも熱心にお手伝いに加わった。

空き箱に潜る係とか。

紐にじゃれる係とか。

空いた袋に頭から突進する係とか。

ネジを前足で転がす係……

「ちょっと待て、それはやめーいっ」

「にゃふっ」

右手の甲にちっちゃな針でひっかいたような傷ができたものの、無事にネジを回収することに成功した。

しばらくヒリヒリしていたが、タワーの組み立てが終るころには収まっていた。

………ってか、傷そのものがきれいさっぱり消え失せてる。いったいいつ治してくれたんだ?

視線で問いかけても本人は知らん顔。もくもくと段ボールを畳んで紐でくくっていらっしゃる。

そらっとぼけちゃってまあ。今、この部屋にいるのは俺とお前の2人だけじゃないか。お前以外のだれにこんな真似できるって言うんだ?

ったく、可愛い奴。

にやつきそうになる口元をひきしめる。意志の力と顔の筋肉をふりしぼってどうにかこうにか普通の顔をとりつくろった。

「資源ゴミの回収日っていつだったっけ」

「火曜」

「ああ、休暇中だから年が明けてからだな」

「……む……」

「使ってない部屋、あったろ。あそこに置いといたらどうだ?」

「そうする」

「俺はビニールと発泡スチロールをまとめとくから」

「ん」

ゴミをまとめてリビングに戻ってみると、オーレの姿が見えない。

「あれ、どこ行った?」

「そっちにいないのか」

「ああ」

「……オーレ」

オティアが呼ぶと、頭の上でチリン、と澄んだ鈴の音がした。見上げると……

「にゃ!」

猫タワーにとりつけた猫用ログハウスの中からにゅうっと白い子猫が顔を出し、尻尾を一振り。

するするとタワーの一番上の足場に飛び乗り、優雅な仕草で寝そべった。

まるで100年も前からそこにいるような馴染みっぷりで。

「お気に召していただけたようで……」

青い瞳がじっとこっちを見下ろしている。得意げなまなざしが雄弁に語る。

『当然でしょう? 王子様の作ってくれた私のお城なんだから!』

買って来て、ここまで運んできた俺のことは眼中にないらしい。

やれやれ。これだから猫って奴は!

「あ、そうだ、これもオーレに」

ポケットからエビの猫じゃらしを取り出した。こっちは赤と緑のちいさな袋にちゃんと収まってくれた。

「メリー・クリスマス」

「……まだイブだぞ?」

「日本時間で?」

「阿呆か」

小さく肩をすくめると、オティアはぷいっとそっぽを向いてしまった。それから小さな声でぽそりとひとこと。

「…………ありがとう」

「どういたしまして」

『輝くこの夜 ファララララーララララ』

『ハープに合わせて ファララララーララララ』

頭の中で高らかにクリスマス・キャロルを歌い上げたその瞬間。

頭上から音も無く真っ白な獣がフライング・ボディアタック。どすっと俺の顔面に蹴りを入れて方向転換、オティアの肩に鮮やかな着地を決めた。

「重い」

「にゃーっ」

加速度と言い、蹴りの角度と言い、今までより段違いにパワーアップしてやがる……。

ずれた眼鏡をかけ直しながら思ったね。

俺はもしかしたら、敵に要塞を与えてしまったのかもしれない。

(ホリディ・シーズン1/了)

次へ→【4-12】ホリデイ・シーズン2

▼ ちっちゃなピンクのハンドバッグ

- 拍手御礼用短編の再録。

- 2007年5月13日、母の日の出来事、サリーちゃんとヨーコさんの場合。

- 海の向こうから届けられた贈り物。

同じ日に、日本のとある神社にて。

「お母さん、ありがとう。はい、これカーネーション」

「ありがとう」

「……と、あとはヨーカンとたいやきとどら焼きとおはぎときんつば」

「ありがとうっ」

結城羊子の母、藤枝はアンコが好物なのだ。それも高級な和菓子屋のよりむしろ、ご町内のお菓子屋さんで買ってきたやつに限ると言う。

さらに赤いカーネーションの花束がもう一つ、隣に並ぶ瓜二つの女性に捧げられる。

「はい、こっちはおばさまに」

「ありがとう……」

「あと、黒ごまクッキーと抹茶バームクーヘンとレモンケーキ」

「ありがとうっ」

サリーこと結城朔也の母、桜子は嬉しそうに花束を受け取った。

ちまっと小柄な体格といい、子鹿かリスのような利発そうな顔立ちといい、この二人は実に似ている。

それもそのはず、一卵性の双生児なのだ。

結果として羊子とサクヤも従姉弟同士とは言え、まるで姉と弟のようによく似ている。互いの家も同じ神社の敷地内にあるため、ほとんど母親が二人いるようなものだった。

「よーこちゃん、見て、見て、これ」

桜子がうれしそうにテーブルの上に置いたのは、ふっくらした可愛いバッグ。ちょうど女性の両手のひらにすっぽり収まるほどの大きさで、金色の金具と白いストラップがついている。

色は光沢のあるピンク色。ほんの少し濃いめの色で、輪の形の模様が全体にプリントされている。

「わあ、可愛い。お姫様のドレスみたい!」

「でしょ、でしょ? サクヤが送ってくれたの」

満面の笑みを浮かべながら、桜子はふと目を伏せた。

「いいのかしら、こんなおばさんが、こんな可愛いの使っちゃって」

「もちろん! おにあいよ?」

「そう?」

「OK、OK。何てったって桜色だもの!」

「うん、うん、おばさまの色だよね」

「それじゃ、よーこちゃんも、藤枝ちゃんもいっしょに使いましょうね」

※ ※ ※ ※

『あの、すいません、そこの棚のバッグを……』

『はい、これですね』

『いや、そっちの色のを……』

『お似合いですよお、ピンク!』

『……これでいいです』

バッグに触れた瞬間、そんな光景が見えた。きっと自分用だって思われたんだろう。まあ、自然な流れだよね。

サクヤちゃんに似合うってことは、おばさまにも似合うってことだから問題ないない。

「夕飯、私が作るね。何がいい?」

二人の母は声をそろえてさえずった。

「カレー」

「……だよね、やっぱり」

「ニンジンはお星さまの形にしてね」

「わたしはハート」

「OKOK、お星様にハートね」

いそいそと台所に立つ。サクヤが日本にいたときは、毎年一緒に作っていた。

白いフリルのついた母親のエプロンを借りたサクヤの姿は、まるでエプロンドレスを着てるみたいで……

そりゃあもう愛らしいったらなかった。

『よーこちゃん、たまねぎ切って』

『OK、じゃサクヤちゃんはニンジンね』

『うん』

『薄く切って、クッキー型で抜くんだよ』

『うん』

『あまったのは、ポチの分ね』

『わかった』

母の日は、カレー。小さな子どもの頃から、それが年中行事だった。

できあがったカレーは、叔母の桜子が写真に撮る。毎年、撮る。まめに撮る。最近はもっぱらデジカメだ。

携帯でも写して待ち受けにしている。おかげで一年ごとに上達してゆく様子がはっきり記録に残っている。

自分がアメリカに留学していた時はサクヤが一人で作っていた。

そしてサクヤがアメリカにいる今は、こうして羊子が一人で作っている。

(今頃どうしてるのかな、サクヤちゃん)

クッキー型で薄切りにしたニンジンを型抜きしつつ、ちょっぴりしんみりしていると……

「よーこちゃんよーこちゃん」

「はい?」

ひょこっと桜子が顔を出した。

「カレーにこれ、入れてくれる?」

「……クミンシード、コリアンダー、チリ、ターメリックとココナッツパウダー? すごい本格的だねー」

「サクヤが送ってきてくれたの! こーゆーのもあるのよ」

「バジルシードにタピオカ……OK、こっちはデザートにしよっか」

「助かるわ、食べ方わからなかったの」

「そーだよね、あまり口にする機会ないものね……あれ?」

「どうしたの?」

「このパッケージの文字、タイ語だ」

「どこで買ったのかしら……あの子、アメリカにいるはずなのにね?」

「おばさま」

「なあに?」

「これ、もしかしてあのバッグと一緒に届いた?」

「ええ、そうよ。母の日のプレゼント」

ちいさなピンクのバッグからは……ほんのりカレーのスパイスと、ココナッツの香りがしていたのだった。

(ちっちゃなピンクのハンドバッグ/了)

次へ→ディーンのおかいもの

▼ 【4-11-3】もみの木と子猫2

「よっ、元気か?」

クリスマスまで二週間を切ったある日の午後。

例に寄って些細な用事にかこつけて探偵事務所に顔を出してみた。所長は不在、有能少年助手がちらりとこっちを見上げる。

「何しに来た」

ごそっと手にしたデリの紙袋を振ってみせる。

「昼飯買ったけど、食う暇がなくってさ。外で立ったまま食うのも寒いし……場所貸してくれ」

「……好きにしろ」

「さんきゅ」

勝手知ったる他人の事務所だ。応接用のローテーブルに紙袋をどさりと降ろす。中味はチェリーパイとドーナッツ、シナモンがけとジェリー入りが一つずつ。

一緒に買ったはいいものの、すっかり冷えきったコーヒーを暖め直すべきか、このまま飲むか、しばし悩む。

当然のことながら、マフィンもドーナッツもつくりたてからは程遠い。せめて飲み物だけでもあったかくしとくか。

「台所借りるぞ」

「……ん」

「お前も何か飲むか?」

「別に、いい」

「にゃーっ」

どうやらお姫様は何ぞをご所望らしい。鳴き声のする方に目線を向けると、こりゃまた何てことだ。実用本意のインテリアに混じってぽつりと、えらく可愛い小物が置かれてるじゃないか。

オティアの座るスチールのデスクの上にちょこんと、木製の携帯スタンドが一つ。真っ白な子猫の形をしている。瞳の色はブルー、大きさこそ違うが、横に座って長い尻尾をひゅんひゅん振ってる本物の子猫と瓜二つだ。

「………………」

いったい誰が持ち込んだのか。まず、レオンってことはあり得ない。それじゃ、ディフか? それともオティア本人?

気になって仕方ないが、そ知らぬふりして小鍋にコーヒーを入れて火にかける。

いい感じにあったまったコーヒーをもう一度紙コップに注いでテーブルに戻るその途中、ちょん、と木製の子猫の鼻先をつついた。

「なかなかに機能的だな。机に直に置くより便利だし?」

「にゃっ」

「……そうだな、おまえに似て美人さんだ」

「みゅっ」

ソファにとびのってきたお姫様に、ドーナッツのクリームをひとすくい進呈した。

お気に召していただけたようだ。てちてちと舌先でなめとり、食べ終わると優雅な仕草で毛繕いを始めた。

その段階になってようやくオティアがぼそりと口を開いた。

「……シエンが」

「そうか……クリスマスだものな」

「…………………………………」

何やら難しい顔をして考え込んでいる。慌ててだーっとしゃべりまくった。ここで気まずい思いをさせたくはない。空気がしゃりっと固まるのもごめんだ!

「プレゼントだよ。ちょいと時期は早いけど。挨拶のカード贈ったり……季節の行事っつーか……とにかく、ジンジャーブレッド焼いたり、プディング煮たりするのと同じだ!」

「そうか」

何やってんだ俺は。オティアだって、今更クリスマスの説明なんかいちいちしなくても分かってるだろうに……。

照れくさいやら気まずいやらで、ばくばくとチェリーパイにかぶりつき、コーヒーで流し込む。

「あぢっ」

「阿呆か」

ふーっと小さくため息をつかれた。

OK、どうやらフリーズの危機は回避できた………当面は。

買ってきたものを残らず腹におさめ、紙ナプキンでぐいぐい口を拭う。ちらばった粉砂糖をぱぱっとはらい落とし、紙袋とコップをまとめてくしゃりと丸めてゴミ箱へ放り込んだ。

「ごちそーさん。邪魔したな」

「……あ」

紫の瞳がもの言いたげにこっちを見てる。

「ん? どうした?」

「頼みたいことが……ある」

「うん」

0.5秒で思考が切り替わる。こいつの頼みならどんなことだってするさ!

そーっと机の引き出しを開けると、オティアは白い封筒を取り出した。すでに開封済み、宛名はオティアならびにオーレ・セーブル宛。中に入っていたのは手作りのクリスマスカード、猫の足跡つき。

「あー……Mr.エドワーズから届いたのか」

こくっとうなずいた。

「返事……出したいから………その…………」

ちらっとオーレを見てる。

「オーレの………」

声が震えてる。肩が細かく揺れている。膝の上の白い小さな生き物をぎゅっと抱きしめて、オティアはかすれた声を振り絞った。

「し………しゃ…………」

途中で何度も途切れながら、時間をかけてどうにか最後まで言い切った。

「しゃ……し……ん……を…………」

その時、胸を満たした感情に何て名前をつけるべきなのか。日々職業として幾千、幾万もの文字を綴りながらも俺は、何一つ相応しい言葉を思いつくことができなかった。

「OK。とびっきりの1枚を用意してやるよ」

「にゃっ」

ほっと肩の力を抜くと、オティアは俺の顔を見上げてうなずいた。

「まかせとけ!」

ぱちっとウィンクをすると、なぜかうさんくさそうにじとーっと睨みつけられた。

っかしいなあ。

思いっきり爽やかな表情を決めたつもりなんだが。

illustrated by Kasuri

※ ※ ※

とびっきりの1枚を!

勢い込んで親父さんの一眼レフをひっぱりだしたのはいいものの。

それからの数日間と言うもの、動物を撮影するってのはとんでもなく難しいってことを身にしみて思い知らされた。

最初の数カットはそれこそ、ファインダーの中を横切る白い影しか写ってなくて。それからようやく尻尾や足、耳の一部を捉えるのに成功し、徐々に後ろ姿、横顔へとグレードアップ。

一週間かけてようやく、顔を写せるまでになったんだが……どうにも表情がよろしくない。

とにかくこのお姫様ときたら、常に俺より高い位置に陣取っていらっしゃって。こっちを見下ろして威嚇してるか、偉そうにふんぞりかえっているか、蔑んでいるかのどっちかなのだ。

今にも『あんた、バカじゃない?』って台詞が聞こえてきそうな表情で。

これはこれで可愛いと言えなくもない、が……さすがに半目で睨んでるのをご実家にお贈りするのも、なあ。

よりによってクリスマスのご挨拶で「こんなに目つきの悪い子じゃなかったのに!」なんて、Mr.エドワーズをがっかりさせる訳にも行くまいよ。

オティアと一緒の時は最高にいい顔してるんだが……それだとオティアにカメラを向けることになる。

それだけは却下だ。断じてやらかす訳には行かない。

本宅の居間でカメラ片手にふーっとため息をついてると……

頭上から「ふーっ」と威嚇された。

おーおー、背中まるめて、もわもわに毛ぇ逆立てちゃって。せめてそのキャットウォークから降りてくれないかな、お嬢さん?

「猫って、野生動物だよな……」

「何、わかりきったことを言っとるんだ」

振り向くと、のっそりと両手にモミの木を抱えたディフが立っていた。

「よう、お帰り、まま」

双子とディフが買い物に出かけている間に留守番を申し出て、お姫様の撮影にチャレンジしたんだが、時間切れと相成ったようで。

やれやれ、これじゃクリスマス休暇に突入するまでに、まともな写真を撮れるんだろうか。

「オティアとシエンは?」

「ああ、下でソフィアを手伝ってる。駐車場で一緒になったんだ」

なるほど。ってことは、しばらくはまだ余裕があるな。

「よっと」

ディフは梱包のビニールを外すと注意深くモミの木を床に降ろした。

クリスマス・ツリーは床置きが基本だ。毎年、生のモミの木を用意する。生木と言っても鉢植えになってる訳じゃない。毎年一回こっきりの使い捨てが基本、根元はシンプルにスタンドで固定されている。

一般のご家庭では高さは大人の背丈ほど、かざりはびっしりぶら下げるのがよろしい。多ければ多いほどよろしい。それがアメリカ流のクリスマスツリー。

しかしながらローゼンベルク家で買って来るツリーは30インチ(約80cm)ちょいと、スタンダードに比べればだいぶ小さめだ。

双子が来るまではツリーを飾ることすらなく、壁に申し訳程度にリースをかける程度だったんだから大した進歩だ。

緑色のわさわさした枝葉が広がり、つーんとした樹液のにおいをかいだ瞬間。オーレは鼻面をもふっとふくらませ、ひげをつぴーんと前に突き出した。

青い瞳にただならぬ光が宿る。やる気満々、獲物をとらえた猛獣の目だ!

「おい、ディフ、こいつ狙ってるぞ!」

「む、やばいな」

ディフは部屋の中を見回し、バーカウンターの上にツリーを乗せた。

「……そうだな、そこなら安全だ」

オーレはテーブルの上には乗ってはいけないと厳しく躾けられている。どんなにテンションの上がっている時でもそれだけは(感心なことに)守るのだ。たとえ俺の頭をふみにじろうとも。顔面に蹴りを入れようとも!

それでもお姫様はツリーに興味津々。ソファの上からじーっと狙いを定めておられる。尻尾をひゅんひゅん左右に振って。

「お……いい顔じゃないか」

そろーっとカメラを構えても気づく様子はない。ゆさゆさ揺れるモミの木に視線は釘付けだ。

チャンス到来。狙いを定めて、かしゃかしゃとシャッターを切った。

「はい、おつかれさん」

「にゅっ?」

ぱたぱたとお姫様の頭をなで、オティアが上がってくる前にカメラをかかえて退散つかまつる。

まだ夕飯までには間がある。暗室の準備をして、ネガをポジに焼いて……。頭の中で段取りを組みながらエレベーターのボタンを叩いたが、なかなか上がって来ない。

待ちきれずに階段に向かった。

一秒でも早く、形にしたくてしょうがなかったんだ。

たった今モノにした『とびっきりの1枚』を。

次へ→【4-11-4】お客様を迎える準備

▼ 【4-11-6】★闇を照らす灯火

「ディフ?」

「あ…………レオン……」

温かいベッドの中に居た。レオンの腕の中にいた。

目を閉じて、もう一度開く。

これは夢なのか?

それとも、現実か?

夢でもいい。夢なら覚めないでくれ。ほんの少しの間でもいい。閉ざされた部屋を。冷たいベッドを。背中を抉る針を忘れさせてくれ……お願いだから。

しなやかな指が顔に触れる。手のひらが頬を包み込む。薬指の根元に硬いものがはめこまれているのを感じた。

「あぁ………」

同じ物が、自分の指にも宿っている。対を成す銀色の輪。青いライオンのエンブレム。

物にすがるのは愚かなことだろうか。そう思いながらも彼と、自分の左手に存在する指輪を確かめずにはいられなかった。

「レオン……レオン……レオン……レオン……」

ためらいながら服を握り、かすれた声で名前を呼ぶ。繰り返し、何度も。

呼んでも、虐げられることはない。鞭で打たれることも。針を刺されることもない。その事実に心の底から安堵する。

これは、夢じゃない。夢じゃないんだ。

「レオン……」

「大丈夫だよ。大丈夫だから」

震えるディフを抱きしめ、レオンは何度も髪を撫でた。ゆるく波打つ赤い髪が指の間をすり抜ける。ひと撫でごとにしっとりとつややかな感触を残して。いつまでも触れていたい。自分以外のだれの手にも触れさせたくない。

もう、二度と。

(また、あの時の記憶が君を苦しめているのか)

闇の向こう側を睨む。

これまでも何度となくディフが悪夢にうなされる事はあった。そんな時、彼は黙って歯を食いしばるか、悲しげに自分を見つめているかのどちらかで。いつも静かに恐怖に耐えていた。

こんな風に声を挙げるのは、初めてだった。

怯えた悲鳴に飛び起きて灯りをつけると、うつろに見開かれた目は瞳孔が針で突いた穴のように収縮していた。色の薄い瞳が灯りを反射して光る。ガラス玉さながらにどこにも焦点が合っていない。何も写していない。

「ごめん、レオン、ごめん……ごめん……」

呼びかけても反応はない。うわ言を口走り、がくがくと震えるばかり。

あまりにも異様な状況に、救急車を呼ぶべきか迷った。だが、怯え切った彼の表情を見て悟ったのだ。

ディフが必要としているのは医療的な措置なんかじゃない。どんな薬でも治療でもない、自分なのだと。

今、この手を離せば彼を永遠に失ってしまう。理屈や知識を飛び越え、感じた。

渾身の力で抱きしめ、何度も呼びかけた。

祈りが通じたのだろうか……。

一瞬、大きく痙攣してからディフの体から力が抜け、がくりと崩れ落ちた。名前を呼ぶと、閉じられた瞼がぴくりと震え……開いた。わずかに緑を帯びたヘーゼルの瞳は穏やかな光を取り戻し、しっかりと見つめ返してくれた。

それが何なのかは分からない。だがこの瞬間、自分たちは確実に一つの極めて深刻な危機を乗り越えた。

安堵の息を吐き、愛しい人の頬に口づける。わずかに身震いすると彼は自分から唇を求めてきた。

長い、長いキスの後、耳もとにささやいた。

「大丈夫……もう、だれも君を傷つけたりしない」

「うん」

「俺が、させない」

そうとも。

もう二度と、奴を君に触れさせたりするものか。

この数ヶ月と言うもの、レオンはずっとアメリカ全土を飛び回っていた。ロスやフロリダ、フェニックス、テキサス。フレデリック・パリスとその部下たちの活動範囲は広く、他の州でも指名手配されていた。

レオンハルト・ローゼンベルクは弁護士の職務を越えて彼らの犯罪歴をことごとく調べ上げ、暴き出してきたのだ………検察官さながらに、いやそれ以上に執拗に。証拠に証言、必要とあらば証人も。全てそろえてFBIに提出した。

とっくに『善意の市民』の協力の範疇は越えていたが、バートン捜査官は黙って受け取り、然るべき措置をとることを約束してくれた。

ジェフリー・バートンは誠実かつ意志の強い男で、有能な捜査官だ。彼が約束したのなら、刑の執行に向けてスタートが切られたに等しい。

(そうとも。起訴だけでは不十分だ。執行されることこそが最も重要なのだ)

場所はどこでもいい。それこそ国外でもかまわない。とにかく死刑が廃止されていない州へ。確実に、速やかに執行される場所に送りこんでやる。

パリスだけじゃない。君を汚した奴ら全員、一人残らずだ。

その一念が、レオンを突き動かしていた。日々の業務に加えて、それこそ1セントにもならない、膨大な無料奉仕をやり遂げるために。

正義にはほど遠い。大義名分はない……これはただの私怨だ。それでもディフは受け入れてくれるだろう。自分への愛情故に為されたことだと知っているから。

(もしパリスが俺や子どもたちに手を出していたなら、君は絶対に彼を許さなかっただろう)

(だが君自身にしたことは……。悲しみはしても怒りはしない。増して憎むなんて。奴もそれを知っている。だからこそ生かしておけない)

彼は光だ。

それもさんさんと降り注ぐ陽の光と言うよりむしろ、闇の中にぽつりとともされた小さな灯火。どんなに遠く離れていても、路に迷っても、待っていてくれる。受け入れてくれる。

illustrated by Kasuri

優しさ、友情、寛容、慈しみ、そして愛情。いずれとも異なる。だがそのどれよりも深くあたたかく、乾ききった心を包みこむ。

一度触れれば二度と手放せない。

(奴もそれを知っている)

腕の中のディフがわずかに身じろぎした。

「ディフ?」

呼びかけると手がのびてきて、頭を撫でられた。柔らかな赤い髪に顔をうずめる。かすかな汗と、温もる肌の香りに包まれてうっとりと目を細める。

わかっているよ愛しい人。君は復讐なんか望んでいない。それでも俺はフレデリック・パリスを排除するよ……今度こそ、永久に。

もう二度と奴を君に触れさせはしない。肉体はもとより、精神も。奴が君を記憶にとどめることすら許すものか。

この手で引き金を引くことはできなかったが、法の力で奴を葬ることはできる。

(ああ……それでも君は……涙を流し、彼のために祈るのだろうね)

いっそ、君をどこかに閉じ込めてしまおうか。塔の上、日の射さない地下室、絶海の孤島。

そうして俺の目の届く場所で、俺だけを見て、俺だけの声を聞いて。

俺だけに触れて生きて行けばいい。

「レオン?」

微笑み返し、唇を重ねた。

愛してるよ、ディフ……君さえ居れば、何もいらない。

次へ→【4-11-7】王子さまお城を作る