▼ 【4-11-1】エビの記憶

昼時のコーヒースタンドはやはり混み合っていた。

それでも自分一人が潜り込むすき間はある。どうせそれほど長居するつもりもない。ランチをとったらすぐ出るだけ。

何を食べようかな……。

シエンはかがみ込んでガラスケースの中をのぞき込んだ。

さすがにホットビスケットはもう試す気にはなれなかった。

積極的に『これを食べたい!』ってものがある訳じゃない。何を食べても一緒だし、何を選んでも代わり映えはしない。適当に決めてしまおう。

「……あ」

結局、小エビのサンドイッチとカフェラテの小を選んだ。薄紙に包まれたサンドイッチは手元に来たのを見るとけっこうな大きさがあった。

ちょっぴり不安になる。

(これ、全部食べられるかな)

ラテの紙コップは赤と緑のクリスマス限定カラー……月が変ってから、いつもこれだ。

十二月に入って二週めの木曜日。

街の中はすっかりクリスマス一色に染まっていた。

店のBGMもクリスマスソングばかりが延々とローテーション。知っているものもあれば、こんな歌もあったんだと初めて知るものもあったが、歌詞の中に「サンタクロース」か「トナカイ」「クリスマス」「雪」「プレゼント」……必ず一度は登場するから、やはりクリスマスの歌なんだなとわかる。

ガラス窓には雪のようなスプレーでトナカイやサンタクロース、十字架に靴下、ベル、クリスマスツリーとお決まりのモチーフがペイントされていた。

何故、クリスマスと言えば雪なんだろう? 実際にはカリフォルニアには滅多に雪なんか降らないのに。

通りに並ぶ店もそろって『クリスマスの贈り物』を売るのに余念がない。

ディスプレイも、店員の言葉も、表情も、これみよがしに、声高らかに主張している。

『さあ、プレゼントを買いましょう』

『何てったってクリスマス! クリスマスですよ!』

シエンは小さくため息をつき、サンドイッチを口に入れた。密度の高いしっかりしたパンの間で、ぷちっと小エビが弾ける。

海の香りと、塩味と、マヨネーズのまろやかな酸味が口の中に広がった。

エビの香りが記憶を呼び覚ます。

感謝祭明けの週末、相席した、背の高い若い男。白っぽいコートが白衣のようだった。明るい金髪、青緑の瞳。かけてる眼鏡はすっきりと小さめの金属フレーム。ヒウェルがかけているのとは、微妙に感じがちがっていた。

『それ……エビ?』

『うん、いつもエビ』

『飽きない?』

『全然。好きだし』

穏やかに話す人だった。

濁音が強く、Rが内側にこもる少し変わった発音をしていた。良く言えば穏やか、悪く言えばもごもご。でも声は滑らかで耳に心地よい。

決して声音を跳ね上げず、聞いていて思考の邪魔にならない。必要なことだけを伝えて、無闇にこちらの意識に割り込こまない。自分の都合を押し付けて来ない。

適度な距離を保って話しかけて来る、うるさくない人。

だけどそれは計算して「ここのラインまでなら大丈夫かな」と見計らった上での結果だ。

レオンやヒウェルとは違う。もちろん、ディフとも。

今まで自分の周りにはいなかったタイプだ。

微妙に計算しているのが透けて見えるから、距離がとりにくい。とまどってしまう。

どうやって対応したらいいんだろう?

だれに対しても、こんな感じなんだろうか。適度に親しく、必要以上にかまわない。ある意味、そっけない。

けれど、今の自分にとってはそれぐらいの方が一緒に居て楽。彼も多分そのことを知っている。何となくそんな気がした。

自分と相席になったのも、単に座る場所がなかったからだ。食事の間、暇だから話を合わせていただけ。他の『友だち』と似たり寄ったりだ。

一回、一緒にコーヒーを飲んで、それでおしまい。

そのつもりで名前も聞かずに別れた。

けれども夜、不穏な男たちにからまれそうになった時。恐怖に身がすくみ、叫ぶこともできずにいた自分を助けてくれた。

夜の闇の中、ほの白く浮かぶ明るい色のコートを羽織った背中を見ながら、思った。

「この人、ちょっぴりディフに似てる?」と。

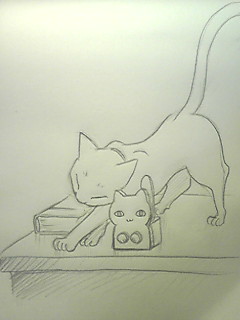

illustrated by Kasuri

(変だな……体格も、髪の色も、声も全然違うのに。多分、性格も)

ディフは人との距離を計算したりなんかしない。自分が火傷をしてもためらわずに火の中に手をつっこんでくる。あんなに怖い目に遭った後も、変わらずに……。

「あれ?」

かさり、と薄紙が指先に触れる。考えている間に、サンドイッチは残らずシエンの胃の中におさまっていた。

いつのまに食べちゃったんだろう?

くしゃっと紙をまるめて空になった紙コップをまとめてダストボックスに放り込む。

ラテもエビもおしまい。あの人とも、もう会うこともない。多分。

でも……。

舌の上にわずかに残るエビの記憶が、何故か消えない。

苦くて、濃くて、ミルクをたっぷり入れたコーヒーを飲んだはずなのに。どうしてだろう?

ガラスのドアを潜り、外に出る。冷たい風が吹き付けてきた。目に見えない分厚い壁が、どっと顔にぶつかってくる。

押しのけて前に進んだ。

今日は暇つぶしをする必要はない。ちゃんと目的があるから。買いたいものがあるから。

だけど、どこに売っているのかよくわからない。施設にいた頃はほとんど外に買い物に行くチャンスなんかなかったし、セーブルのパパやママと一緒に居た頃はまだ1人で買い物に行けるような年齢でもなかった。

レオンのマンションで暮らすようになってからは、いつもディフかアレックスが一緒。

はたと立ち止まる。

たった1人で買い物をするのはこれが初めてなんだ……。

にぎやかな音と色のあふれるクリスマスの街の中、ぽつんと立ち尽くす。自分だけモノクロになってしまったような気がした。

しっかりしなきゃ。ケーブルカーの乗車券や、昼に食べる軽い食事、紙コップのコーヒーだって買い物じゃないか。

1人でやろうって決めたんだ。

でも。

もしも今、オティアが一緒だったら。ディフが隣に居てくれたら。アレックスが居てくれたら。こんな風に途方にくれることはない。

(……だめだな、俺って)

はあっとため息をつく。

くっとコートの胸元をつかむと、シエンは再び歩き出した。

探しているのはカード1枚。クリスマスに送るためのカードを1枚。

※ ※ ※ ※

感謝祭の週末以来、シエンが家に帰る時間は少しだけ早くなっていた。

十二月に入ってから、日没が早くなる一方で街はますます明るさを増していた。

ユニオンスクエアには巨大なクリスマスツリーが輝き、メイシーズデパートの壁には一面、四角い窓に区切られ、一つ一つの小窓(それでもかなりの大きさがあるのだが)にはクリスマスリースが下がっている。

街灯には緑のモミの木の枝がくくりつけられ、赤と白のロリポップやリンゴ、ベルにキャンディケーンにジンジャーマン(もちろんぜんぶ作り物)がぶらさげられ、星がとりつけられた。

どうやら、街灯そのものをクリスマスツリーに見立てているらしい。いつもの日常が一気にクリスマスカラーに塗り替えられ、だれもそれを不思議に思わない。

行き交う人の数も増えた。そして増えた通行人は、必ずしも品行方正な人間ばかりとは限らない。

またあんな風にからまれた時、助けてもらえる幸運に巡り会えるとは限らない。

それでも本宅の玄関から中に入ることはできなかった。

『お帰り』

どんなに遅く帰っても。たとえ約束を破った時もおだやかにほほ笑んで、出迎えてくれる人と正面から向き合うことは……。

たとえ帰り着く場所が、本宅の部屋だとしても。

だから、これまでと同じようにオティアの部屋の玄関から中に入る。

昨日の夜もそうだった。

足早にリビングを通り抜けようとして、ふとソファに座るオティアに目が吸い寄せられた。手に白いカードを持って、ほほ笑んでいた。普通の人には、ほとんどわからないくらいのかすかなほほ笑み。

それでもシエンにはわかった。オティアがとてもうれしそうにしてると。

オーレが膝の上でのびあがり、カードに顔をすり寄せ、熱心においをかいでいた。

テーブルの上の封筒には、きちんとした筆跡で書かれたEの字が並んでいた。

エドワード・エヴェン・エドワーズ。

このカードは、オーレの生まれた家から届いたんだ。だからオティアはこんなにうれしそうで……そして、ちょっぴり悩んでいる。

(どうやって返事を書けばいいんだろう?)

※ ※ ※ ※

何件か通りに面したお店をのぞいてみたけれど、店先に並んでいるクリスマスカードはどれもこれもにぎやかすぎる。

カートゥーンみたいな小人やサンタ、トナカイや天使が極彩色で描かれていて目がチカチカする。

やっと比較的おとなしいのを見つけたと思ったら、開いた瞬間、音楽が流れてきた。

却下。

これも、違う。オティアはこう言うの、好きじゃない。もっとシンプルなカードの方がいい。

Mr.エドワーズもきっとそう言うのの方が喜んでくれる。

まだ直接会ったことはないけれど、きっとそんな気がする。サリーからもらった本を包んでくれた人だもの。包み紙も、リボンも、すっきりと落ちついた色合いでまとめられていた。

昼休みの時間いっぱい、ぎりぎりまで歩き回った。けれど、オティアとMr.エドワーズ、二人の好みにぴったり合いそうなカードを見つけることはできなかった。

やれやれ。こんなにたくさんお店があるのに。所狭しとクリスマスグッズが並んでいるのに、欲しいものだけ見つからないなんて。

いつもは持て余す時間が、今は足りない。全然足りない。

あきらめて事務所に戻ろうとした時、それを見つけた。

「……あ」

値段を確かめる。うん、手持ちのお金で十分足りる。目的のものじゃないけれど、これはこれで、いい。

店員のお姉さんにラッピングしますかって言われたけれど、お断りして店を出た。

法律事務所に戻る前に、とことこと探偵事務所に入る。どっしりした木のデスクで新聞を読んでいたディフがちらっと顔をあげた。

ソファの上のオティアも読みかけの本を伏せ、こっちを見ている。

ちょっとの間見つめ返し、スチールのデスクの上にことり、と買ってきたものを置いた。

「にゃっ」

ぴーんとオーレが尻尾を立てる。

そのままシエンは何も言わずにとことこと事務所を出て、エレベーターに向かった。

後には木製の携帯スタンドが一つ。青い瞳の白い子猫。ちょこんとそろえた前足に、ぴんと立てた長い尻尾。

オティアとディフは、くいくいと顔をすり寄せる子猫と携帯スタンドを見比べた。

illustrated by Kasuri

「……そっくりだな」

「ん」

「みゅっ」

※ ※ ※ ※

エレベーターで上がりながらちょっぴり不安になる。

あんまりオーレに似てたから、つい衝動買いしちゃったけれど……オティアあれ使うかな。

あれば使うよね。携帯、直に机の上に乗せるより便利だし。

法律事務所に戻るとアレックスが出迎えてくれた。

「お帰りなさいませ、シエンさま」

「……ただいま」

まだ昼休みが終るのには少し時間がある。結局、目的のものは買うことができなかった。何度出かけても、このままでは同じことを繰り返すだけだ……多分。

ほんの少しためらってから、シエンは改めて口を開いた。

「あのね、アレックス。お願いしたいことがあるんだけれど」

「はい、何でしょう」

「クリスマスカードがほしいんだ……」

「クリスマスカードでございますか」

「うん。街で探してみたんだけど、色とか、絵がすっごく派手だったり、音が出たり、いっぱい飾りがくっついてたりして、なんか、気に入らなくって」

「さようでございますか。どのようなものをお探しなのですか?」

「ほら、事務所のお客さんに、挨拶用に贈ったのがあるでしょ? ああ言う感じのシンプルなのがいい」

「……なるほど」

アレックスはじっとシエンの言葉に耳を傾けていた。やがて聞き終わると小さくうなずき、うやうやしく一礼。

「かしこまりました。少々お待ちください」

スタスタと自分の机に歩いて行き、引き出しを開け、すっと中から何かを抜き出した。

「どうぞ、これをお使いください」

完ぺきだ。

白い、二つ折りのシンプルなカード。余計な飾りもない。音も出ない。「メリークリスマス」の文字が軽く型押しされている。

ロゴが入っていないだけで、まさしく『事務所のお客さんに挨拶用に贈ったのと』同じカードだった。

「うん、こう言うの、さがしてたんだ。ありがとう、アレックス」

「恐れ入ります」

「それでね……」

こくっとのどを鳴らしてつばを飲み込む。

「使うのは俺じゃなくて、オティアなんだ、だから……」

「さようでございましたか」

うやうやしく一礼すると有能執事はおだやかに微笑み……

「でしたら、ご自分でお渡しになった方がよろしいかと存じます」

静かな声でさらりと言ったのだった。

次へ→【4-11-2】もみの木と子猫1